19世紀以来の謎「ガラスの基本構造」が解明される

▼ページ最下部

001 2017/08/16(水) 13:36:44 ID:bVBFbCC/J2

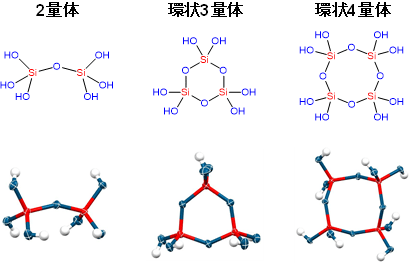

ガラスは現代人にとって身近な存在であるが、実は未解明の存在でもある。ガラスや、シリコンなどの基本単位構造はオルトケイ酸の結晶から成るのだが、この物質の詳細な分子構造は、19世紀以来、未解明のままだった。しかし今回、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、産業技術総合研究所、日本原子力研究開発機構、J-PARCセンター、総合科学研究機構の5者からなる共同研究グループが、それを解き明かしたという。

ガラスの歴史は古い。紀元前4,000年を超える太古の昔、古代エジプト文明や古代メソポタミア文明において、既にガラスは装飾品などに利用されていた。なお、黒曜石も天然ガラスの一種とされているので、そこまで話を遡らせれば石器時代以来ということになる。

しかし、いずれにせよ古代においてガラスは貴重であった。量産のための技術的革新は史上幾度となく行われているが、それでも貴重であった。透明な板ガラスが大量生産できるようになったのは、実に18世紀に入ってからのことである。

19世紀に入ると、化学者ベルセリウスにより、シリカが水に溶ける現象が発見され、溶解性のシリカ、つまりオルトケイ酸の科学が始まった。20世紀に入って、ようやくそれがSiO4H4という組成を持つことが判明した。だが、それを単離結晶化することは、21世紀、今日に至るまで誰も為し得なかったのである。

そして今回、共同研究グループは、オルトケイ酸の「真の前駆体」とされるシラノールを安定的に合成する技術を応用し、ついに、ガラスやシリコンの基本単位であるオルトケイ酸を、安定的に合成・単離する技術の開発に成功したのである。

なお、これまで200年にも渡って化学者たちが失敗し続けてきた大きな原因は、オルトケイ酸の合成反応において水を利用しようとしていたことにあったらしい。今回の研究は、水を用いない反応を利用することで成功したというわけだ。

http://www.zaikei.co.jp/article/20170728/388236.htm...

返信する

002 2017/08/16(水) 13:45:11 ID:vN9DivvOus

スタートレックで出てきた、「透明アルミ」みたいなのが

開発できるといいな。

返信する

003 2017/08/16(水) 13:54:04 ID:Z46TAJ9ac.

004 2017/08/16(水) 16:16:27 ID:iwkN7m/0.Q

005 2017/08/16(水) 16:21:25 ID:3GorcwnxBs

006 2017/08/16(水) 16:56:58 ID:mXR3bl/OEY

007 2017/08/20(日) 18:18:32 ID:FBehtq5Ojk

こんな事より、俺は、ガラスがなぜ透明なのかが謎だわ

返信する

008 2017/08/20(日) 22:37:53 ID:MLhsDtGu6A

クリスタルガラスなんてあんだけ透き通ってんのに

成分の2〜3割が鉛だからな

返信する

009 2017/08/28(月) 17:00:54 ID:8kO7CrFp0U

▲ページ最上部

ログサイズ:4 KB

有効レス数:9

削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

ニュースIT・科学掲示板に戻る 全部

前100

次100 最新50

スレッドタイトル:19世紀以来の謎「ガラスの基本構造」が解明される

レス投稿