8〜50万年前の化石しかなかったオオスナモグリ、生体発見か

「発見」には研究者の国際連携が

▼ページ最下部

001 2019/06/05(水) 22:21:54 ID:gspdZlG5ik

高知県と静岡県の干潟で見つかった生物を千葉県立中央博物館が分析したところ、化石でしか存在が知られていない甲殻類の「オオスナモグリ」である可能性が高いことが分かり、標本を公開することになりました。

「オオスナモグリ」は、固いハサミを持つ甲殻類で、関東の太平洋側から沖縄にかけての50万年から8万年ほど前の地層で化石が確認されているだけで、絶滅したと考えられてきました。

こうした中、3年前に高知県土佐市で、そしておととし静岡県沼津市の干潟で、それぞれ捕獲され、千葉県立中央博物館に持ち込まれた生物を駒井智幸主任上席研究員が分析したところ「オオスナモグリ」の可能性が高いことが分かったということです。

捕獲された生物は体長がおよそ10センチと、現在も一般的にみられる「二ホンスナモグリ」より1.5倍ほど大きく、ハサミの形の特徴などが「オオスナモグリ」の化石と一致したということです。

またDNAの配列も一般的な「二ホンスナモグリ」などとは異なっていることが確認されたということです。

駒井主任上席研究員は「化石でしか知られていなかった生物が生き残っていたとすれば驚きで、生息場所や生態の研究を進める必要がある」と話しています。

千葉県立中央博物館では6日からこの標本を一般に公開することにしています。

返信する

002 2019/06/05(水) 22:24:06 ID:gspdZlG5ik

■高知 静岡 千葉 ハンガリー “発見”には研究者の連携が

「オオスナモグリ」とみられる生物の発見には、研究者たちの連携がありました。

最初に見つかったのは3年前の平成28年2月で、高知大学教育学部でスナモグリなどを研究している伊谷行准教授が高知県土佐市の干潟で生物観察の実習を行った際、当時の大学院生とともに潮がひいた場所に見慣れない巣穴があるのを見つけ、中にいた1匹を捕獲しました。

伊谷准教授はほかの研究の予定が立て込んでいたものの、この1匹を標本にして保管しました。

その翌年には静岡県沼津市の河口付近で、企業に在籍しながら甲殻類を研究している横岡博之さんが貝を採取しに来た際、海底にあいた巣穴を見つけ3匹のスナモグリを捕まえました。

新種ではないかと考えた横岡さんは、学会で顔見知りだった千葉県立中央博物館の駒井主任上席研究員に連絡し、駒井主任上席研究員は伊谷准教授とも連携していったんは新種と判断しました。

3人は海外の学術誌に論文を提出し、審査の結果を待っていたところ、審査を行ったハンガリーの化石研究者から「日本でよく似た化石が見つかっているので調べたほうがよい」と指摘を受け、改めて詳細に確認しました。

その結果、4匹の標本はオオスナモグリの可能性が高いことが分かったということです。

伊谷准教授は「偶然、捕獲した個体から思いもよらない結果が導き出されて驚いている。海外の審査のありがたさも感じている」と話しています。

横岡さんは「研究を進めるためにも生きた個体を見つけたい」と話しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190605/k1001194128...

返信する

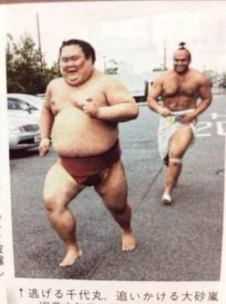

003 2019/06/05(水) 23:00:48 ID:AqYUoS4Na6

こんなのに追いかけられたら大変だな。

返信する

004 2019/06/06(木) 01:54:02 ID:FdUvqSaLmo

005 2019/06/06(木) 14:16:24 ID:Ydc3xNTCB2

高知でも静岡でも採れたということは関西にもいる

ということは、チヌ釣りのエサ(通称:ボケ)として

ニホンスナモグリと一緒に紛れ込んでた可能性が無きにしも非ず

釣師のおっちゃんたち「一匹でかいのおるで」「メスやろ」

返信する

006 2019/06/06(木) 14:32:25 ID:WskThlw3LE

007 2019/06/06(木) 17:57:33 ID:aWyFfF4g6Q

008 2019/06/07(金) 00:37:16 ID:.ooW6NubIU

009 2019/06/07(金) 01:46:11 ID:vXEdHD2HmU

▲ページ最上部

ログサイズ:6 KB

有効レス数:10

削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

ニュースIT・科学掲示板に戻る 全部

次100 最新50

スレッドタイトル:8〜50万年前の化石しかなかったオオスナモグリ、生体発見か

レス投稿