宍道湖のウナギ激減、ネオニコ系農薬が原因か

▼ページ最下部

001 2019/11/01(金) 21:43:12 ID:1.Q8pnrwXo

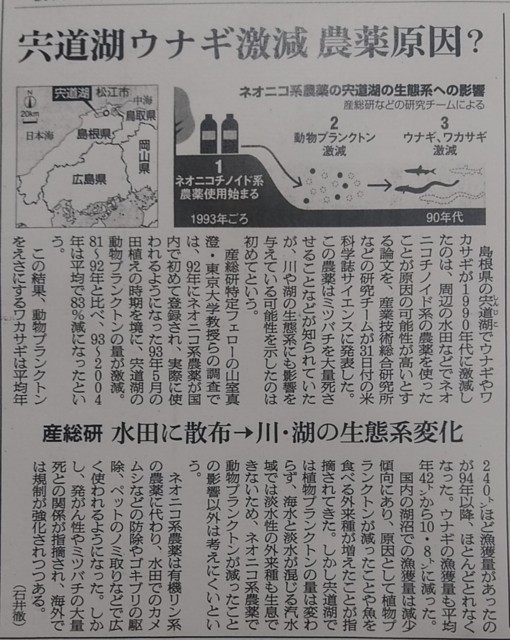

https://www.asahi.com/amp/articles/ASMB04G7SMB0ULZU0... 島根県の宍道湖(しんじこ)でウナギやワカサギが1990年代に激減したのは、

周辺の水田などでネオニコチノイド系の農薬を使ったことが原因の可能性が高いとする論文を、

産業技術総合研究所などの研究チームが10月31日付の米科学誌サイエンスに発表した。

この農薬はミツバチを大量死させることなどが知られていたが、

川や湖の生態系にも影響を与えている可能性を示したのは初めてという。

産総研特定フェローの山室真澄・東京大学教授らの調査では、

92年にネオニコ系農薬が国内で初めて登録され、実際に使われるようになった93年5月の田植えの時期を境に、

宍道湖の動物プランクトンの量が激減。81〜92年と比べ、

93〜2004年は平均で83%減になったという。

この結果、動物プランクトンをえさにするワカサギは平均年240トンほど漁獲量があったのが94年以降、

ほとんどとれなくなった。ウナギの漁獲量も平均年42トンから10.8トンに減った。

返信する

002 2019/11/01(金) 22:43:23 ID:AINalz4DCs

今年の話ね

常夜灯に集まる昆虫が異常に少ないのだから朝にタイルの床が昆虫の死骸で汚れないから掃除しなくてもいいの

そんなんでネオニコチノイド系農薬でミツバチや昆虫が減ったって言うのを実感できるのよ

返信する

003 2019/11/02(土) 06:17:31 ID:eHYDuvFGWc

アセチルコリンの神経節伝達に作用するわけだから、当然人間にも影響はあるわな。

発達障害との因果関係は、マスゴミがもっと扱うべき事案。

返信する

004 2019/11/02(土) 07:09:27 ID:CvyRG5PfAE

>>3 作用する神経伝達物質のレセプターの形が節足動物のレセプターの形と違うから哺乳類には作用しない。

返信する

▲ページ最上部

ログサイズ:16 KB

有効レス数:13

削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

ニュースIT・科学掲示板に戻る 全部

次100 最新50

スレッドタイトル:宍道湖のウナギ激減、ネオニコ系農薬が原因か

レス投稿