発がん性の懸念がある有機フッ素化合物(PFAS)が全国で検出される中、立命館大の研究グループが開発した技術が

産業界の注目を集めている。分解の難しさから「永遠の化学物質」とも呼ばれるPFASを、可視光と半導体の微粒子を

使って安全な物質に分解する手法で、排水からの除去などへの応用を見据えて企業との共同研究を加速させている。

PFASは人工的に作られた材料で、種類は1万種以上ある。焦げ付きにくい調理器具から半導体製造装置の部品まで、多

様な用途で使われてきた。一方、自然界では分解されにくいため、健康への影響が懸念されている。

PFASは炭素とフッ素の結合が極めて強く、分解するには従来手法だと高温高圧などの条件が必要で、コストがかかる

のが難点だった。

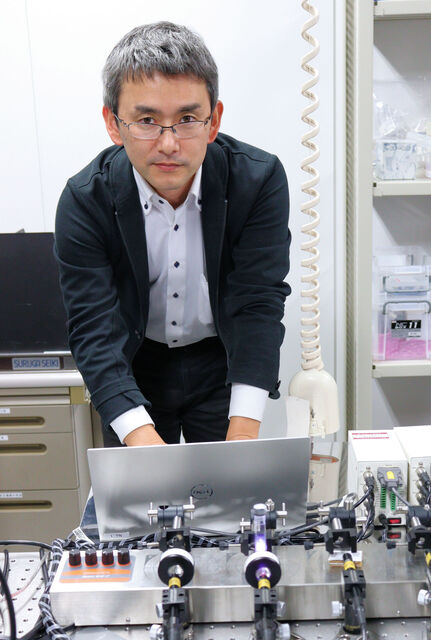

立命大生命科学部の小林洋一教授(光化学)らのグループが開発した手法は、発光ダイオード(LED)由来の紫色の光

と、半導体をナノメートルスケール(ナノは10億分の1)まで細かくした「半導体ナノ結晶」を用いる。同結晶は光エネ

ルギーの吸収に優れており、これを光触媒として活用することで従来手法よりも温和な条件で分解を可能にした。

6月に国際学術誌に発表した論文では、硫化カドミウムの半導体ナノ結晶と粉状のPFAS、同結晶が光エネルギーをよ

り吸収しやすくする有機化合物(トリエタノールアミン)を水に入れた上で、常温常圧下で実験している。紫色の光を

照射すると、PFASの中でも特に分解の困難なPFOSを8時間でフッ化物イオンへと完全分解した。

実験は、PFASや半導体ナノ結晶の量を1ミリグラム以下という少量で行っており、実用化には規模を大きくした上での

検証が必要という。小林教授は「排水からのPFAS除去技術や、フッ素原料のリサイクル技術につながる成果。事業化を

目指し、企業と研究を進めていきたい」と話している。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6fe9707667ccc261bbfc7...

返信する