一般家庭のゴミをもとに金の延べ棒が作られていることをご存じだろうか。今年で創業100周年を迎える新日本電工

(本社・東京都中央区)の鹿島工場(茨城県鹿嶋市)は自治体などで燃やしたゴミの灰を専用の電気炉で溶かして資源化

する事業を行い、多くは石状の土木資材になるが、金属(溶融メタル)も4%ほど生成される。この4%中、金の含有量は

1トンあたり最大で約90グラム、平均で約40グラム。これは2~5グラムとされる天然金鉱石の十数~数十倍で、まさに

「都市鉱山」の様相だ。

同工場は鉄の副原料となるマンガン合金鉄を製造していたが、1995年に合金鉄炉を利用して民間企業としては日本初

の自治体から出る一般廃棄物焼却灰の溶融処理を開始。2002年には専用の電気炉を稼働させ、民間事業所の産業廃棄物

を含めた「焼却灰資源化事業」に本格的に進出、21年から同事業に特化した。現在は東京23区を含む主に首都圏の94

団体(自治体で構成する事業組合や市町村等)から年間8万4000トンの一般ゴミ焼却灰を受け入れ、産業廃棄物を合わせ

て年間10万トンの焼却灰を溶融・資源化している。

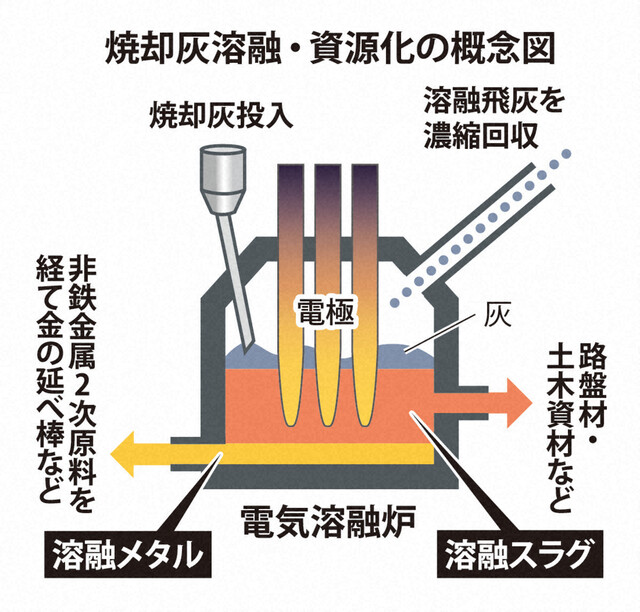

ゴミの焼却灰は同工場に搬入後、最初に鉄くずなどを取り除き、清掃工場からの運搬時に灰の飛散防止用に掛けられ

た水(焼却灰重量の約20%)を乾燥させ除去する。こうした前処理をして電気炉に投入する。

炉には直径約30センチの黒鉛棒(電極)が3本あり、通電すると灰が発熱して1500度の高温になり溶け出す。比重の

関係で金属は下にたまり、下方の穴から取り出して冷やすと溶融メタルになる。これには鉄が70~80%、銅約10%のほ

か、金や銀、白金、パラジウム等が含まれ、この溶融メタルが販売先の非鉄精錬メーカーで2次原料となり金の延べ棒も

製造される。

また、炉内は高温のため火山のようなマグマ状になり、上方の穴から取り出し冷やすと人工の火成岩といえる石状にな

る。これは「溶融スラグ」と呼ばれ路盤材等に使われる。

さらに、自治体等で焼却時に出たガス等を集塵(しゅうじん)した「焼却飛灰」は特別管理一般廃棄物に分類され通常

では処理も再資源化も難しいが、溶融処理することで再資源化できる。溶融処理により発生する「溶融飛灰」の中にある

亜鉛や鉛を濃縮して回収し、最終的にそれらの金属を取り出して再利用できる。

こうしたことから、搬入された灰は鉄くずや20%の水を除去して溶融処理すれば、70%弱は溶融スラグ、4%は溶融

メタル、3%は溶融飛灰となり、残りはガスで、洗浄装置で無害化して煙突から放出される。これを同社は「パーフェク

トリサイクル」と呼ぶ。

取り出される金は、計算上では10万トン×4%×1トン当たり40グラムで年間約160キログラム。焼却灰の8割強は一般

家庭のゴミを自治体で燃やしたものだが、なぜこれほど貴金属類が含まれているのか自治体や研究者も分からないという。

同社は「ICの基板やチップを組み込んだおもちゃやカード類が分別されず一般ゴミとして捨てられているのではないか」

と推測している。

返信する