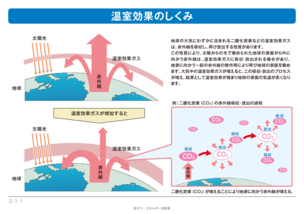

地球にやってきた太陽からの電磁波、主に可視光線は、約半分が雲による反射、空気分子などによる吸収、散乱によって失われますが、

残り半分が地表に届き、地表を暖めます。

地表からはその熱が主に赤外線となって大気に戻ります。

その赤外線を大気中の温室効果気体が吸収して大気を暖めます。

暖まった大気は赤外線を四方八方に放射しますから、その一部はまた地表に戻ります。

この繰り返しで地表はさらに暖まります。

最終的な地表の温度は、地表が受けたすべてのエネルギーを赤外線として放出する温度で、

大気中の温室効果気体の濃度が高いほど、そのエネルギーが多くなり、地表の温度は高くなります。

その温度上昇分を温室効果と言っています。上空に温室のガラスのようなものがあるわけではありません。

なお、地表からは、赤外線放出の他、水を蒸発させたり、空気を直接暖めたりして失われるエネルギーもあります。

これらを数字で表してみます。

地球が受ける太陽放射を100(全地球平均で342 W/m2となる)とすると、

地表が直接受ける太陽光は49ですが、

地表からは、114が赤外線放射、 26が潜熱(蒸発)、5が顕熱(伝導)で失われ、計145が放出されます。

この差の96が温室効果分です。

これによる地表温度の上昇は平均33℃に達します。

すなわち、地表温度は、温室効果気体が現在の濃度で15℃、まったくなければ氷点下18℃になります。

また、地表から放出される赤外線は連続スペクトルですが、これら温室効果気体が吸収できない赤外線の波長領域(地球放射の窓)があります。

放射と吸収を繰り返しながら高空に達しますと、だんだんこの吸収できない波長領域の赤外線の割合が増えます。

さらに、その割合は、温室効果気体の濃度が増すとともに増えます。

赤外線を吸収し、放射しなければ周辺の気体の温度は上がりません。また、地球が受け取るエネルギーと地球から放出するエネルギーは同じです。

その結果、成層圏では、温室効果気体の濃度が増すと逆に気温が下がります。

それで、成層圏の温度降下が温室効果増大を知る手段にもなっています。

なお、オゾンは太陽からの紫外線を吸収して成層圏を暖めますので、その濃度変動にも注意する必要はあります。

いずれにせよ、温室という言葉が一人歩きし、この赤外線放射吸収効果に誤った印象を与えています。正しく理解したいものです。

温室効果とは?地球の温暖化とは? 日本地球化学会

http://www.geochem.jp/qanda/answer/004.htm...

返信する